木下工業株式会社は福井県坂井市に所在する、鉄骨・建築・橋梁などを取り扱う鉄骨専門企業。75年以上の歴史で培った技術と経験を活かし、社会インフラや豊かな暮らしの礎となる鉄骨を提供。2023年よりkintoneの利用を開始。 今回は総務部の小川ひろ美様と北荒井祐子様にお話を伺った。

導入事例

グロースクラウド・kintone伴走支援を

導入いただいている企業様へのインタビュー

脱・紙のタイムカードと紙の日報!IT未経験の担当者が推進し、わずか2年でペーパーレスを実現。キラーアプリの利用でkintoneの活用定着がスピーディーに進んだ事例

kintone導入前の課題、導入を決めた理由を教えてください

きっかけは、社長の「紙のタイムカードや日報をなくしたい」というリクエストからでした。

kintone導入前の弊社は、タイムカードや日報、各種申請などをすべて紙に記入していたので、個人によって記入方法が違ったり、複数の情報を照らし合わせて正しい情報にまとめるのが大変だったのでシステム導入の検討を始めました。

まず船井さんに、どのようなシステムが適しているかを相談しました。はじめはkintoneではないシステムを利用しようとしたのですが、そのシステムではタイムカード機能はあるものの日報が再現できないことが分かり、他のシステムを探していたところkintoneをご紹介いただきました。

タイムカードでは出勤・退勤の時間の記録、日報では1日の中での動きの記録を管理しています。タイムカードと日報の合計時間にズレがあると、どちらが正しい情報なのかが分からないため、特に毎月の給与計算時には確認作業に時間をとられてしまい、苦労していました。

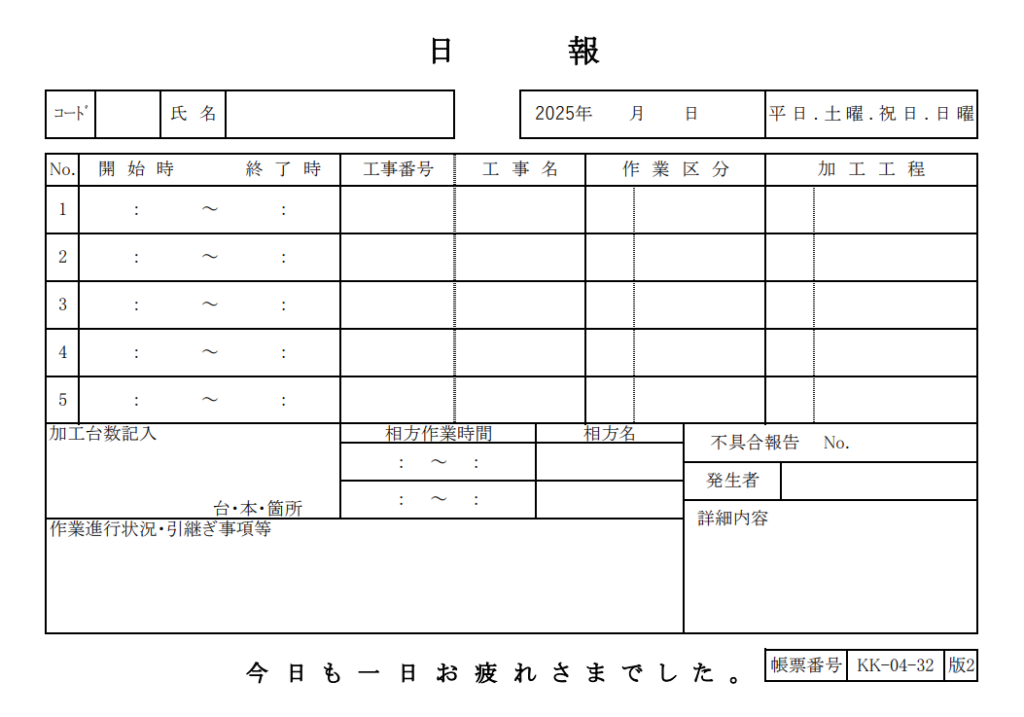

弊社は工事関係の仕事がメインのため、日報では「時間・工事番号・作業区分・加工工程」を記録しています。一般的な日報の要素に加えて、工程管理や工数管理といった側面も持っています。

特に加工工程では「何をしたのか」を記入するのですが、部署ごとなどに違いがあったり、階層的になっていたりと、やや複雑なつくりをしています。

これらの要望がシステムで再現できるのか不安があったのですが、船井さんからデモアプリを見せていただいたときに「kintoneであれば再現が出来る」ということが分かりました。

さらに、そのアプリには打刻ができる機能もあったので、紙のタイムカードと日報を一気に卒業できると思いました。今ではタイムカードも日報も全員がkintoneに入力し、管理できるようになっています。

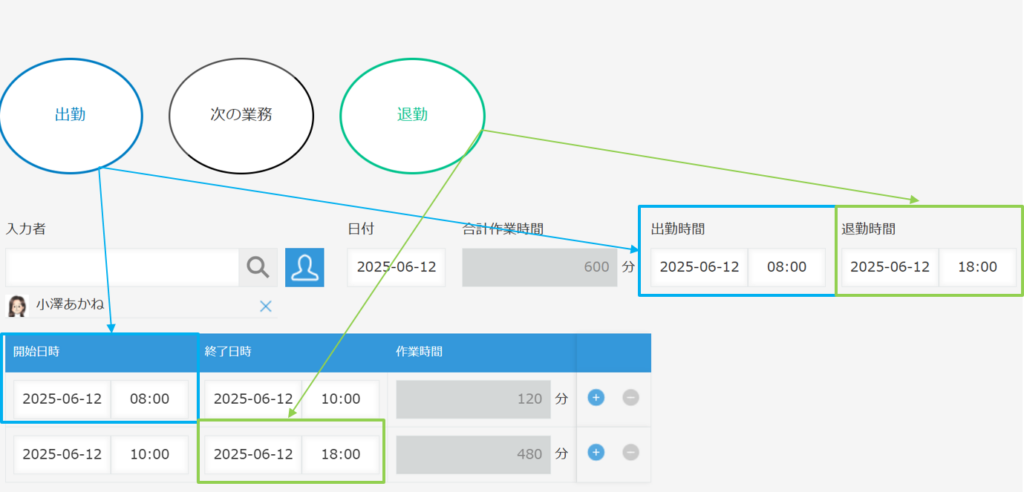

デモアプリの使い方

「出勤」ボタンを押すと出勤時間フィールドとテーブル内の開始日時フィールドに、

「次の業務」ボタンを押すと、テーブル内の終了日時フィールドと、次の行の開始日時フィールドに、

そして「退勤」ボタンを押すと、退勤時間とテーブル内の最後の行の終了日時に時刻が入る仕組み。

またタイムカードをkintoneに置き換えたことで「どこからでも打刻が出来てしまう状況」になることを懸念していましたが「IPアドレス制限」を導入することにより、基本的に社内のネットワークからでないとkintoneにアクセスできないようにできたので、その懸念点もクリアできています。

IPアドレス制限とは?

<https://jp.cybozu.help/general/ja/admin/list_security/list_access/ip_restrictions.html>

IPアドレス制限とは、接続元のIPアドレスを使ってサービスの利用者を制限する機能です。

たとえば、cybozu.comの利用を自社オフィスのIPアドレスだけに許可することで、第三者による不正アクセスを防げます。

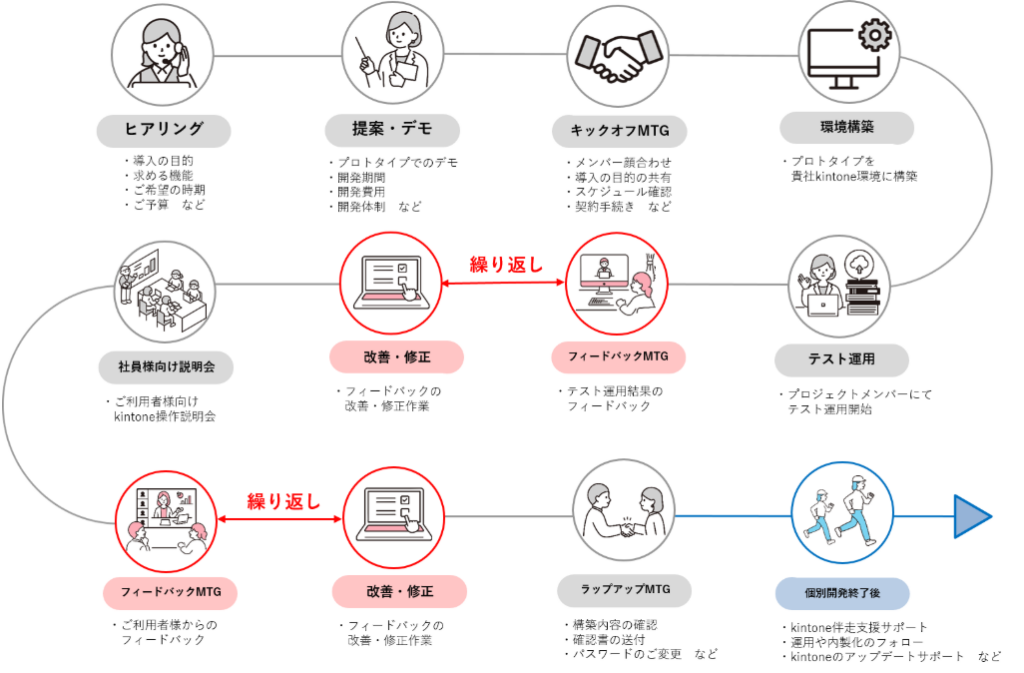

個別開発で貴社仕様のアプリを作成させていただきましたが、弊社担当者とどのようにして進められたのでしょうか?

はじめは船井さんとの打合せがありました。その打ち合わせでは弊社から船井さんに対して、現状の管理方法の説明と今後やっていきたい要望のリクエストをしました。打合せは1時間程度だったのですが、その場で船井さんから簡単なデモも見せていただきました。

タイムカード、日報、申請関連など、やっていきたい要望をたくさんお伝えしたのですが、「小さくはじめて育てましょう」と言うマインドセットをしていただいたので、まずは一番重要なタイムカードと日報からスタートすることになりました。

その後、打合せを複数回行いながらチャットでのやり取りを通して、より自社仕様のアプリへとカスタマイズを進めていただき、はじめての打合せから約2ヶ月ほどで第一回の社員向けの説明会が完了しました。

船井さんとの打ち合わせは、社内の要望を集めたうえで私と北荒井さんが出席していました。その場でカスタマイズをしてくださったので、どんどん自社仕様になっていくことが実感できました。

その後は申請系のアプリも作成していただき、船井さんに開発を依頼していたアプリが完成しました。

船井さんは開発完了後も引き続きサポートをしてくださるので、分からないことがあればチャットや打合せをしています。

kintone導入後、社内での入力浸透や活用促進で行った取り組みについて教えてください

社員全員に対し入力方法などの全体の説明会を実施してもらい、まずは「入力する」ということに慣れてもらいました。

説明会後も、入力に不安がある社員に対しては社内で個別にレクチャーをしていました。日報は毎日利用するもので「使わない」という選択肢がないので、全社員がきちんと利用できるようになるまでは非常にスムーズだったかなと思います。

具体的な取り組みとしては、アプリにプロセス管理を設定し、正しく入力ができていないレコードはコメントに理由を書いて差し戻すようにしていました。これでだいぶ入力定着が出来たと思います。

紙の日報を使っていた時は、工事番号が間違っていたり、1なのか7なのかよく分からないということもあったのですが、その際は本人を探して見つけて確認するということをしていたのでとても大変でした。今はコメントとプロセス管理で完結するので非常に楽になりましたね。

さらに紙の日報をExcelに転記をして集計をしていましたので、慣れていても毎月最低3時間程度はその業務に時間がかかってしまっていましたが、今はそれがゼロになりました。

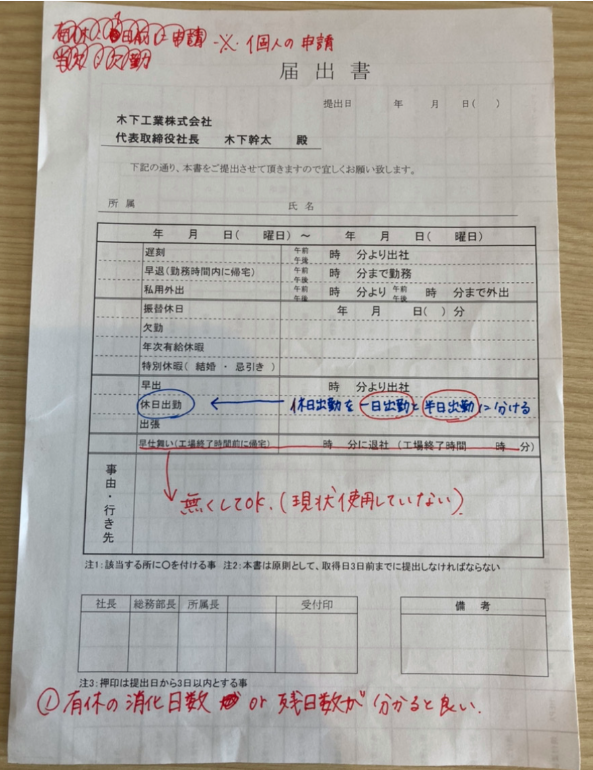

また、申請関連もこのような「届出書」を記入していたのですが、所属長・総務部長・社長の3人の印が必要でした。kintoneではプロセス管理で代用することが出来たことで、実際に社員も便利さを感じていると思います。

毎日、日報を全社員が入力していくだけでどんどんデータが自動で集計されることにとても感動しました。

現在どのようなアプリをご利用いただいているか、お伺いできますでしょうか?

日報アプリ、申請アプリに加え、工事管理アプリ、アンケートアプリ、機械チェックアプリなど、合計28個のアプリを利用していますね。

すぐにアプリを作成できて、すぐに利用開始できるのがkintoneのいいところだなと思います。

kintoneを使っていく中で「これもkintoneで管理したい」というようなアイデアが出てくるようになりました。そのアイデアを再現できるアプリをアプリストアから探して作成していましたが、難しいものは一度船井さんに相談して、はじめからアプリを作成することもありました。

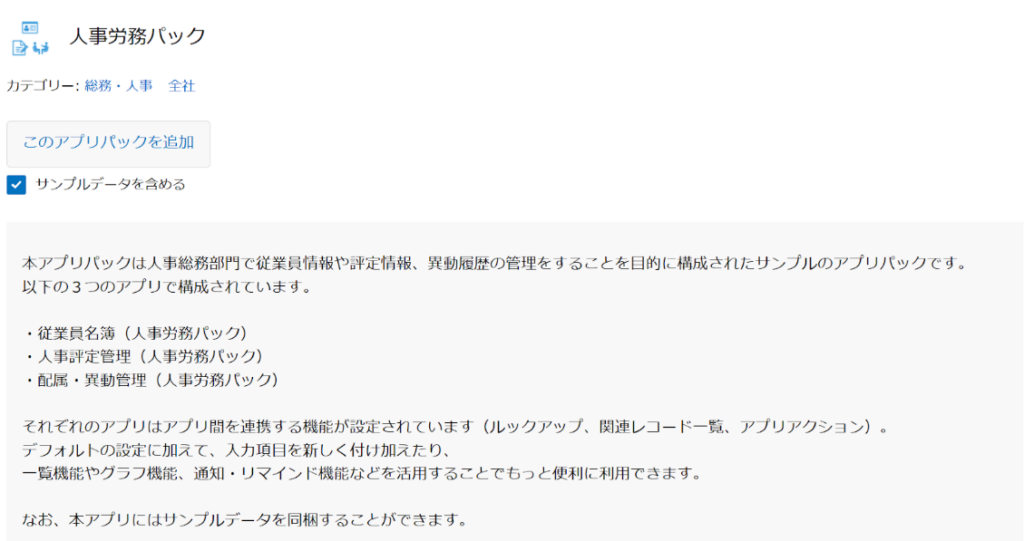

実際にアプリストアから「人事労務パック」を追加しました。従業員マスタと連動させて資格情報や異動履歴、人事評価管理を利用しています。作成後にフォームを自社仕様に調整して、必要であればプラグインを設定しています。

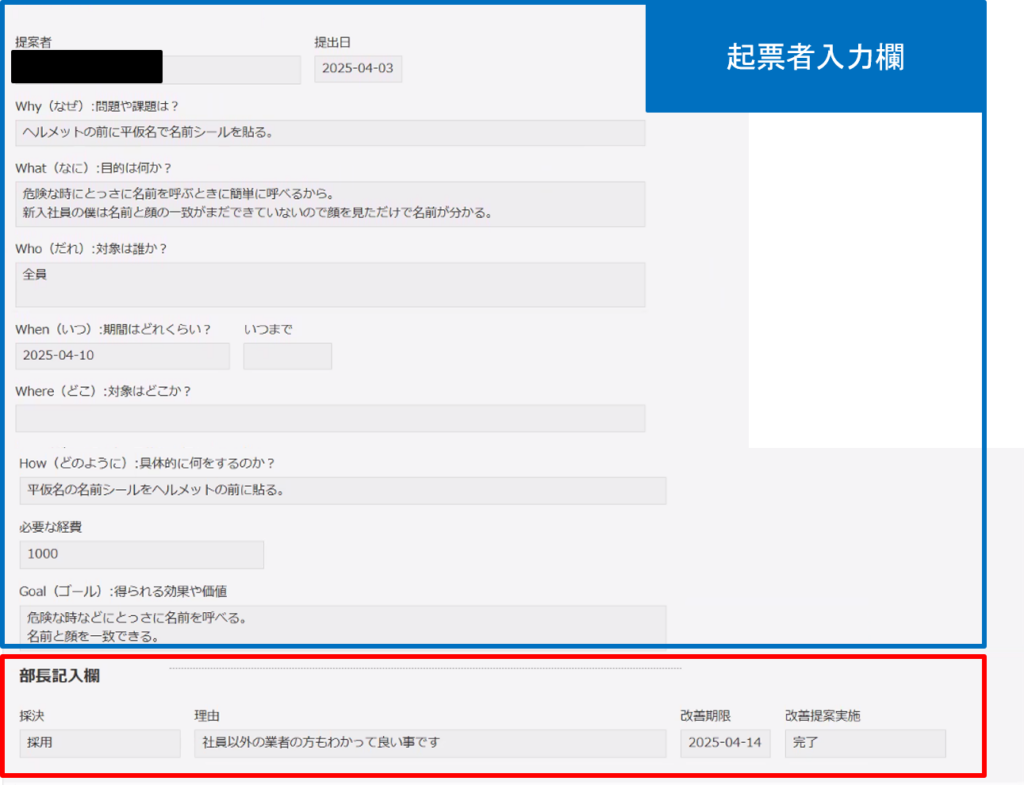

『改善・要望アプリ』という、目安箱のようなアプリもあります。このアプリは、会社に対しての要望を起案するアプリなのですが、レコードを登録すると手当がつき、さらに採用されると追加の手当がつくという、まさにキラーアプリのようなものです。

誰でも何でも入力して良いというルールのため、新入社員が起案したものがそのまま採用されることもありますし、社長が起案することもあります。新しい気づきがあるので非常に面白いです。

アルコールチェックの義務化に伴い、社用車にアルコールチェックの機械を搭載し、運転前に必ず検査をして検査結果の画像をkintoneの添付ファイルフィールドに添付する『アルコールチェックアプリ』もあります。スマホで写真を撮ってスマホで画像を添付できるので、とても手軽に利用できます。

また弊社ではたくさんの機械設備を取り扱っているため、安全確認のために始業前に機械のメンテナンスを行うことも必須業務です。このメンテナンスもkintoneで行っています。機械の近くに『機械マスタアプリ』のレコードに遷移するQRコードを貼っています。スマホでQRコードを読み込むとアクションで『メンテナンスアプリ』が開くので、メンテナンスチェックの登録ができます。読み込むだけなので始業前でもストレスなく、あっという間に入力ができるので、QRコードにしてよかったなと思います。

元々ITやシステムに関する業務はされていないとのことでしたが、ここまでのkintoneのカスタマイズスキルはどのように学ばれたのでしょうか?

すでに運用しているアプリに設定されているプラグインの設定画面を見ながら、見よう見まねで手を動かしてみるということから始めました。また、船井さんのサポートの「kintoneパワーアップ塾」という集合型研修にも参加しています。Zoomでの開催なので気軽に参加できますし、ハンズオンで一緒に操作をしてみる講座もあるので勉強になります。

また、サポートに含まれる月60分間のZoomでのお打合せ内でも画面共有をしながら自ら操作をするので、必然的にkintoneに触る時間が増えて、少しずつ出来ることが増えていったなと感じています。

kintoneパワーアップ塾とは?

<https://fastsystem.funaisoken.co.jp/digital_category/degitalstudy/>

kintoneパワーアップ塾は、毎月開催いたしますkintoneの勉強会です。

プラグインの使い方やkintoneの便利な機能など、様々なお役立ち情報・最新情報をお伝えしています。

kintoneを導入してどのような効果がありましたか?

紙の手書きの情報をExcelに転記して、転記したデータを元に集計をするという手間がなくなりました。確認作業や転記ミスもなくなったので、工数としては大幅に削減できたと思います。

kintoneは便利だということが分かってからは「とりあえずkintoneでやってみよう」という思考になったので、たくさんのアプリが生まれてきているのだと思います。

中には利用定着が難しかったアプリもあるのですが、大体kintoneで出来るようになりました。

一番のポイントは、表やグラフが直感的にサクサク作れる点ですね。

個人が入力したデータが集まることで、データを書き出したり加工したりすることが非常に簡単にできるようになったことがとても便利なのはもちろん、様々な集計方法で見える化ができるので、これまでは表形式でしか見ていなかったような集計を縦棒グラフや円グラフなどが簡単に作成できます。

その作成したグラフや表を見てみると、思わぬ気づきがあったりします。

ただ単純に「事実」として数値を追うだけでなく、それをどのように生かしていくかまで考えられるヒントになるので便利に使っています。

悩んだ時にも小川さんと話し合いながらすぐに作成ができるので、とても楽しくkintoneを利用できていると思います。

今後、kintoneで実現したいことを教えてください

在庫管理をやってみたいと思います。ボルトやねじなど、非常に細かいものの在庫管理ができていないので、QRコードのアイデアと組み合わせて、出庫のときに必ず入力するというような運用ルールとともに利用定着をしていきたいです。

最後に、今からデジタル・DX化を進めようとしている企業様に向けてメッセージをお願いします!

DXという言葉に対して、少し苦手意識をもってしまう方もいらっしゃると思いますが、やるとやらないを損か得かで言ったら得でしかないと思います。正直、想像以上に効率化できているので、どんどん他の業務にも活かせていくためのアイデアが出てきます。「小さくはじめて育てる」という言葉の通りだなと感じています。まずはやってみることがはじめの一歩だと思うので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

今までに出来なかったことが出来るようになったり、新たな管理が手軽に出来るようになったりして、より良い方向に進んでいると感じています。kintoneにはたくさんのサンプルアプリがあるので、多少のカスタマイズを加えるだけで使えるようになるのも非常に便利なポイントです。

kintoneを導入して2年目ですが、これから先も継続して活用を進めていくことで、より詳細なデータの分析や傾向を掴むことができるようになっていくと思います。

導入時は船井さんにアプリの作成をご依頼させていただきましたが、開発期間終了後も手厚いフォローをしていただいているおかげで、アクセス権やプロセス管理、よく使うプラグインなどは私たちで設定完了まで出来るようになりました。これからも、より効率的に業務推進ができるようにkintone活用を続けていきたいです。